事故発生から解決までの流れ

このページをご覧になられた方やそのお身内の方が事故に遭われたことにつきまして、事務所一同、心よりお見舞い申し上げます。お怪我の痛み、相手方保険会社からの連絡や応対、病院への連絡、支払い等等。これまでに経験したことのないことの連続で慌てておられるかもしれません。

でも慌てないでください。こちらの時系列図や用語の説明をゆっくりとご覧いただき、落ち着きを取り戻していただければと思います。今後の手続き、慰謝料などの支払いの時期などしっかりとわかりやすくご説明差し上げます。

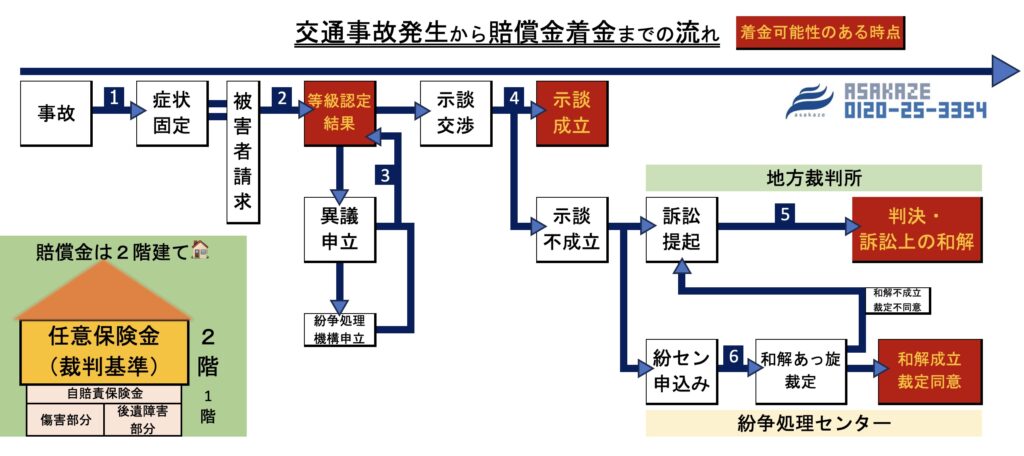

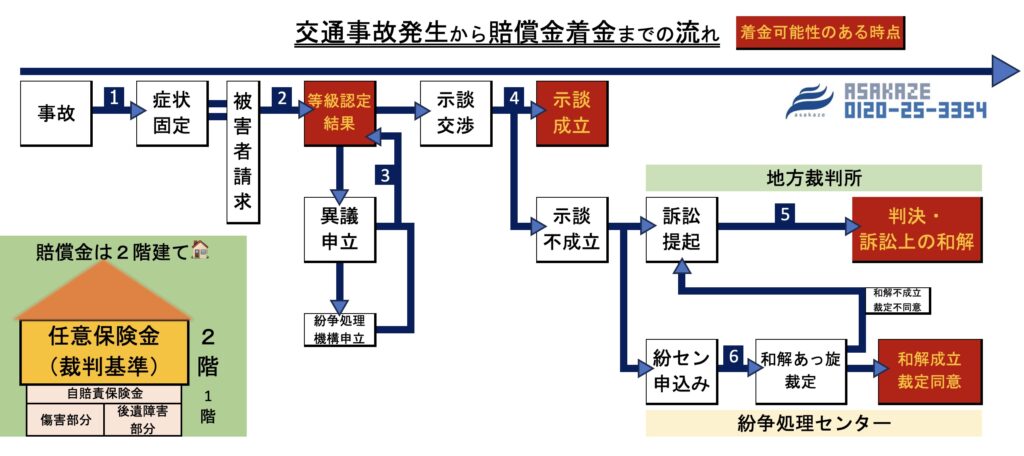

交通事故のご相談から解決までのおおまかな流れは、ご相談後ご依頼をいただき、相手方保険会社との示談交渉などを行い、相手方保険会社などから着金した賠償金をご依頼者にお戻しすることがおおまかな流れですが、こちらのページで具体的な事例に沿ってご相談から解決までの流れをご紹介させていただいております。

以下では、事故発生から賠償金着金までの個別の詳しいご説明をしております。ご依頼いただいた後いまどのあたりの手続きを行なっているのかをイメージしていただくために作成してあります。

・交通事故発生から賠償金着金の流れのイメージ図

・各イベント間に必要なおおよその時間

・各イベントやそれに必要とされることをいつまでにやらなければならないか

これらの項目について、以下にそれぞれご説明します。

時系列図に出てくる用語のご説明

時系列図では事故発生から賠償金着金までの流れを表しています。

交通事故の賠償手続きでは、お金に関する表現として、「賠償金」とか「示談金」とか「和解金」とか「慰謝料」とか色々な言葉が出てきます。正確な定義は別のこちらのページ(示談金と慰謝料って違うの? 裁判基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明)で詳しく解説しておりますが、ここでは、慰謝料は賠償金の一部分であることと、賠償金=示談金=和解金というイメージをお持ちの上でご覧いただければ問題ありません。

事故で怪我をしてしまい、痛みが残った場合や関節の動きが戻らない場合といった後遺障害が残った場合での最もシンプルな流れは、図の一番上の矢印を左から右に流れていく流れです。【事故→症状固定→後遺障害等級認定→示談交渉・成立】この流れが基本的な流れですが、それぞれの場面で想定外のことが起きた場合には右に流れるのではなく、下に流れて別ルートで解決に向かうイメージです。

では、図の中の専門用語についてご説明を差し上げます。

症状固定

症状固定の有無は後遺障害の認定や示談交渉における重要な概念です。

症状が一定期間改善しないなど今後治療を続けても症状の改善が期待できないときに主治医により症状固定と判断されます。

症状固定後に後遺障害の有無を判断し、後遺障害の存在が認められる場合には1級から14級までの等級で後遺障害等級が認定され、等級に応じて額の変動する後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。

症状固定と判断されれば、その後の治療費の支払いが終了となり、後遺障害等級の認定や示談交渉へと移行していきます。症状固定の判断タイミングは、被害者に大きな影響を与えるため、主治医の適切な判断が重要となります。

被害者請求

後遺障害等級認定手続きのやり方の一つです。正確には、自動車損害賠償保障法第16条に規定されている権利に基づいて、保険会社に対して損害賠償額を請求する手続きを指します(自賠法16条1項:第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。)。

被害者請求の対になる手続きのやり方として「事前認定」があります。

被害者請求では、被害者が自分で後遺障害等級の認定を求めて自賠責調査事務所に後遺障害診断書などの資料を提出します。基本的に書面審査になり、後遺障害診断書に記載された痛みや骨折の程度の事実を補強するために被害者が独自に医師の意見書や画像所見、文献などを添付することができます。

これに対して事前認定では、相手方の保険会社に後遺障害認定の申請を任せることとなります。被害者請求では被害者が申請に必要な書類を集めて手続きをする必要がありますが、事前認定では相手方保険会社が申請手続きを行ってくれるため後遺障害等級認定を待っておけば良いことになります。ただ、相手方保険会社が申請を行うわけですから、被害者の利益を最大限に守るために手続きを行うことを期待することは難しく、後遺障害診断書に記載された事実を補強する証拠をわざわざ添付することはありません。

さらに、被害者請求と事前認定の最大の相違点、言い換えますと被害者請求で後遺障害申請手続きを行うことのメリットは、時系列図の等級認定結果の時点で後遺障害等級が認定されたときは自賠責保険金が被害者の手元に着金することです。

これに対し、事前認定手続きによる場合は、等級認定結果が出る時点では被害者の手元に自賠責保険金は着金せず、時系列図の示談成立や判決・訴訟上の和解、和解成立・裁定同意の最終局面まで自賠責保険金は手元に着金しません。つまり自賠責保険金は兵糧攻めのように保留されたままになります。

等級認定

等級認定とは、自賠責調査事務所による後遺障害の有無を最重度1級から14級、非該当に分けて認定する行為のことです。

第1級から第14級に認定されることにより、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。(詳しいご説明は、示談金と慰謝料って違うの? 裁判基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明をご覧ください。)

非該当認定の場合、後遺障害慰謝料や逸失利益はその基礎を欠くことになるため請求できません。この場合は、可能性を検討し異議申立てにより再度等級認定を求めます。

被害者請求の方式により後遺障害等級認定がされた場合、認定された等級に応じた自賠責保険金が、等級認定時(=示談手続きの完了前)に支払われます(図左下の建物図の1階部分です。実務上取り扱いの多い12級で224万円、14級で75万円が自賠責保険金後遺障害部分として支払われます。なお、傷害部分は120万円固定枠で、治療費などを差し引いて余剰があればその部分が支払われます。)。事前認定により後遺障害等級認定がされた場合は示談手続きの完了など最終局面まで自賠責保険金は入手できません。

被害者の方に残った後遺症の症状に応じた適切な後遺障害等級を被害者請求により獲得し、被害者に最大限有利な賠償額を獲得することが重要です。

異議申立て

認定された後遺障害等級(非該当を含む。)に不満がある場合、自賠責に対し等級認定結果が不当であるとして異議申立てを行うことができます。この異議申立ても、被害者請求と事前認定の2通りの方法で行うことができます。

新たな証拠を提出し、あるいは新たな主張を行うことで前回の認定の不当な認定部分を攻撃し、説得力のある異議申立てを行います。この異議申立てに回数制限はありません。

自賠責調査事務所は、全国で多数発生する交通事故に対し、迅速に認定する業務を行なっていることなどからどうしても機械的、一律的な認定がなされる傾向にあります。

これらの傾向を踏まえ、被害者請求の段階、できれば事故直後の段階から、自賠責調査事務所の認定傾向に準えた後遺障害等級認定に向けての準備を着々と進めていくことが必要になります。

被害者請求の方法により異議申立てを行った結果、改めて想定していた後遺障害等級が認定された場合、認定と同時に自賠責保険金が支払われます。例えば、14級を想定して非該当であったために異議申立てを行い14級が認定された場合、75万円が認定と同時に支払われます(被害者請求の場合)。また、12級が相当であるのに14級が認定されたため異議申し立てを行い、その結果12級が認定されたときは、12急の自賠責保険金である224万円からすでに支払われた14級の自賠責保険金75万円を引いた149万円が認定に合わせて新たに支払われることになります(被害者請求の場合)。

紛争処理機構への申請

一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(紛らわしいのですが、後述する「公益財団法人交通事故紛争処理センター(通称:紛セン)とは全く異なる組織です。)へ自賠責調査事務所の後遺障害等級認定の不当さを主張し、適切な後遺障害等級認定を求めて申請することができます。

後遺障害の有無(他に因果関係の有無、過失の有無など)について、自賠責調査事務所の認定結果に誤りがあるため、適正な後遺障害等級認定を求める旨の調停を申請することができ、紛争処理機構の調停結果について保険会社は遵守することが求められています。なお、申請に際して費用はかかりません。

示談交渉

後遺障害の認定結果について争う必要がなくなり、損害額が確定した段階で、いきなり訴訟などを起こすことは無駄に時間と費用がかかってしまいますので、通常は相手方保険会社に対して被害者側で準備した資料をもとに積算した損害賠償金額で賠償請求を行い、相手方保険会社は受け取った賠償請求書に対し、各費目の損害額の代償や被害者側の過失(過失相殺)を中心に反論を行います。双方で提案を重ね、ご依頼者からの了解が得られた場合は示談が成立します。示談が成立した場合、図左下の建物図2階の部分が支払われて解決となります。

一方で、両者が賠償額で折り合えなかった場合は示談交渉は決裂し、地方裁判所や簡易裁判所への訴訟提起、紛争処理センターへの紛争処理調停申立てに移行します。

損害賠償の内訳は、具体的な事案により異なりますが、一般的に後遺障害等級が認定された事案の場合、治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)に加えて逸失利益、後遺障害慰謝料を追加して交渉を行います。重篤な事例の場合は、将来の治療費や将来の介護費用、近親者固有の慰謝料などを付加して請求することもあります。

損害賠償請求における主な請求費目については、こちらで詳しくご説明しております。示談金と慰謝料って違うの? 裁判基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明

訴訟提起、判決・裁判上の和解

相手方保険会社との間で示談が成立しなかった場合、管轄の地方裁判所に訴訟を提起して判決を求めることになります。訴える内容は事例ごとに千差万別ですが、逸失利益の基礎となる基礎収入についての算出方法の争い、後遺障害等級の大小(労働能力喪失率や慰謝料額)を理由とした損害額の争いや過失割合が争点になることが多いです。

裁判所は双方の主張を審理し、判決を出す前に和解案を提示することが典型的な流れです。

裁判所の和解案を当事者双方が合意した場合や、判決に対して不服申立てが行わなれなかった場合は、和解内容や判決文の内容に従って図左下の建物図2階の部分が支払われて解決となります。

時系列図には表示していませんが、当事者のいずれかが判決へ不服がある場合、高等裁判所等へ控訴することができます。

紛争処理センターへの申立て

相手方保険会社との間の示談が決裂した場合、訴訟を提起することが一般的ですが、訴訟を提起する前に、紛争処理センターへ紛争処理の調停を申し立てることもできます(前述の一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構とは全く別の組織で、こちらはよく「紛セン」「紛セ」と呼称されます)。

この紛争処理センターでは、中立公正な第三者の立場で和解あっ旋が行われます。

相手保険会社等から訴訟による解決の要請(訴訟移行の要請)が出され、センターで訴訟移行の要請が承認された場合などは和解は成立しません。

審査の結果出される裁定については、申立人は裁定には拘束されませんが、申立人が裁定に同意した場合には、保険会社等は、審査会の裁定を尊重することになっていますので、和解が成立することになります。

和解が成立した場合、被害者側が裁定に同意した場合は、訴訟に移行することなく、和解・裁定内容をもって図左下の建物図2階の部分が支払われて解決となります。

各イベント間におおよそどれくらい時間がかかるのか?

時系列図にある各イベントの中に❶〜❻の番号が付された矢印があります。この数字を付されたイベント間は基本的に時間がかかることが多いので、必要な時間についてのイメージを持っていただくことと、この時間をどのように短縮することで被害の迅速な解決を図っていくかを解説します。被害者側ではないターンでは待つしかありませんが(早くしてとプレッシャーをかけることはします)、被害者側で出来ることはなるべく早く行い、全体の時間を短縮して早期解決を実現するという考えです。

❶ 事故発生から症状固定まで(治療期間) 6か月から1年程度

後遺障害が残る可能性を視野に入れる場合、むち打ちの場合で事故から症状固定まで短くても半年ほどの治療期間が想定されます。骨折や靭帯損傷などの場合には一年程度の治療期間を想定することも多くあります。この期間に一貫した痛みとそれに対する治療を受診し、痛みの程度や関節の可動域の変化などを注視し具体的に記録をとっていくことで後遺障害等級認定に向けての準備をしていきます。

受診する際には、ご自身の症状をしっかりと伝え、検査も受けておく必要があります。

お怪我の後遺症が残ってしまい後遺障害認定を受けることになる場合、事故直後に適切な診断や検査を受けて治療を行っていたかも判断材料となります。診断内容や通院頻度、検査結果などは後遺障害の有無を判断する際の重要な証拠となるため、大したケガではないと自分で判断して我慢する、忙しくて受診が遅らせる、といったことはできるだけ避けましょう。

後遺障害の認定を受けるためには、症状固定時に、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書には、事故日や症状固定日などの記載のほか、どのような症状が残っているのか、ご本人の愁訴、医師の判断、検査結果などを記載いただきます。記載された症状証明できる画像所見(MRIやレントゲン、神経学的検査)なども必要になります。後遺症が残っていても、必ず後遺障害が認定されるわけではありません。具体性がなかったり根拠となる資料がなかったりすると、後遺障害が認定されない、等級が下がるなどの可能性も大いにあり得ます。

一方で、怪我が寛解する場合には、後遺障害の可能性はなくなりますので、症状固定ではなく「治癒(「治ゆ」と表記することも多いです。)した時点で傷害部分(後遺障害以外の部分を指します。)の賠償交渉に移ります。

❷ 被害者請求から等級認定結果顕出まで 2か月から3か月程度

後遺障害等級認定申請のため被害者請求を行い、これに対して自賠責調査事務所が等級認定結果を顕出させるまでにはおよそ2か月から3か月ほどの期間を要することが一般的です。等級認定結果が顕出されたと同時に直ちに示談交渉又は異議申立てに移れるように、この後に続く示談交渉や訴訟のために収入に関する資料などを準備しておくことが被害者救済を早期に実現するために必要になります。

❸ 異議申立(紛争処理機構申立て)から等級認定結果顕出まで 2か月から3か月程度

希望する等級認定結果が出なかった場合、例えば非該当結果が戻ってきた場合は、その非該当結果の認定根拠を確認し(認定結果通知に認定理由が記載されています。)、認定理由の問題点や新たな主張を付け加えた異議申立書を作成することになります。

この異議申立書の作成が終わり次第、異議申立てを自賠責調査事務所に対して行います。各地方ごとの自賠責調査事務所上部機関にて審理が行われます(その旨の通知が届くことが一般的です。)が、事案によっては各地方から東京の上部機関に回付されて調査が行われます。概ね2から3か月の期間が必要になります。

紛争処理機構への申立ても同様の申立書の作成と審理期間がかかります。被害者側の当事務所でできることはなるべく速やかにロスなく行い、少しでも早く救済を得られるようにすることを心がけております。

❹ 示談交渉から示談成立まで 2週間から3か月程度

示談交渉に必要な資料をなるべく早い時期から収集をしておき、後遺障害等級の認定があった後速やかに示談交渉を開始できるようにします。

こちらからの裁判基準で計算した賠償額提案に対し、相手方保険会社が対案を出してきます。

何度か提案を相互に出して合意または決裂の結論が出るまでにおおよそ2週間から3か月程度必要になります。こちらの裁判基準での提案に対し、相手方保険会社が任意保険基準で対案を出す、対案提出が遅いなどの場合には適正な基準での対案を速やかに提示するように促し、被害者救済を早期に実現できるように努めます。

(裁判基準や任意保険基準などについての詳細な説明は、示談金と慰謝料って違うの? 裁判基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明をご覧ください)

なお、ご自身で示談手続きを行い示談が成立した場合、後から弁護士に依頼して示談金を変更することは原則としてできません。

相手方保険会社から提示された示談金額が裁判基準に照らして適正な金額であるか、示談書に署名する前に弁護士にご相談いただく方が賢明です。

❺ 訴訟提起から判決・訴訟上の和解まで 6か月から1年6か月程度

訴訟移行時には、原告側(基本的には損害賠償請求を行う被害者側が原告になります。)が訴状を作成し、訴状に記載する主張内容を裏付ける証拠書類を収集し地方裁判所等に提出します。この準備期間は相応の期間を要します。提出された訴状等を受理した裁判所で内容を審査され、訂正を要すると判断された箇所について原告側に訂正を求める等、裁判所内部で訴訟を始める準備がなされた後、被告側に訴状等の送達が行われ、訴訟係属(=訴訟が開始されること。)となります。

訴訟が係属したら口頭弁論期日(原告・被告双方の主張を裁判所が確認し、審理する日)が指定され、実際の審理が始まります。期日は1か月から1か月半に一度開かれます。夏季休廷期間などにより実際はもう少し期間が空く事もあります。

何度か期日を重ねて争点が煮詰まってきたところで、裁判所から一度和解案が出されるのが通常の流れです。和解案が原告被告双方で検討された上で、双方が受諾すればその時点で訴訟上の和解が成立し、いずれかが受諾しなかった場合には判決に向けて手続が進みます。裁判官は争点について言及する判決文を作成することになり、相当の労力と期間が必要になります。

訴訟提起から訴訟上の和解までが短くても6か月、一般的には1年程度かかります。判決の場合はさらに3か月程度時間が必要となります。

❻ 紛争処理センター申立てから和解あっ旋まで 4か月から6か月程度

紛争処理センターへの申立てに際しては、訴状作成のような準備は要求されませんが、それでも多数の事件について効率的に処理するために、申立てに至るまでの交渉の経緯、対立する争点、賠償請求の基礎となる根拠や資料等を準備する必要があります。その上で、1か月に一度程度開かれる期日で争点を整理し、おおよそ3回から5回程度の期日の後に和解あっ旋がなされます。このあっ旋を双方が受諾すれば和解が成立し、受諾しない場合は裁定が出されます。この裁定案を被害者側が受理すれば、相手方保険会社は審査会の裁定を尊重することになっていますので、和解が成立することになります。

申立てから和解あっ旋、裁定案提示までおおよそ4か月から6か月の期間が必要となることが多いです。

裁定案について被害者側が受諾しない場合、地方裁判所等への提訴となり、そこからまた6か月から1年6か月程度の期間を要することになります。

3年?5年?10年?無期限? いつまでに手続きを行わなければならないの?

賠償金を最終的に取得するまでにはさまざまな手続きを経る必要がありますが、行使期間についての定めに気をつける必要があります。

中には期限が設けられ、期間内に手続きを行わないと賠償金を受ける権利が消滅してしまうものもあります。また、権利が消滅するような致命的な効果はないものの、放置しておくと準備するべき書面が整わず、結果として賠償金の請求に支障をきたすものもあります。

ここでは、被害者の方が適正に被害の回復を受けることができるように、期間や期限に関して重要なものについて解説いたします。

・損害賠償請求権の消滅時効

怪我に対する消滅時効は症状固定から5年間

民法の改正があり、生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は損害及び加害者を知った時から5年です(民法724条1号、724条の2)。

この「損害及び加害者を知った時」は、一般的に症状固定をすることで後遺障害に関する慰謝料や逸失利益が発生することになるため症状固定時とされますが、後遺障害のない事故や後遺障害があっても傷害部分については、事故発生時から5年と考えることもあります。

いずれにしても、消滅時効により賠償金が0円になることを気にして相手方保険会社が提示する低廉な賠償金で示談に応じる必要はありません。消滅時効の完成猶予をする手続きを落ち着いて行い、適切な損害賠償を実現することが重要です。

なお、物損についての消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年です。

・後遺障害認定申請に関する被害者請求の消滅時効(要注意!)

この被害者請求の消滅時効については注意が必要です。

損害賠償請求権は2020年の民法の改正により症状固定などから5年間経過したときに消滅時効となりますが、自賠責保険の被害者請求の権利に関する消滅時効については未だ改正がなく(2024年5月現在)、症状固定時から3年経過することで時効消滅します(自動車損害賠償保障法75条)。

時効更新申請の提出などの手当をすることもできますが、民法の消滅時効と平仄が合っていないため、手続きに際しては注意してください。

・地方裁判所への訴えの提起

裁判所への提訴については、損害賠償請求権の消滅時効に関するルールのほかに独自のルールはなく、地方裁判所等へ訴えの提起を行うことで、それまでに進んでいた消滅時効の完成も裁判が終了するまで猶予されます(民法147条1項1号)。消滅時効期間経過の日が近づいてきている場合には、裁判外の催告も時効完成猶予には有用ですが、催告から6か月以内には訴えの提起を行う必要があります。

・紛争処理センターへの申立て(要注意)

裁判所への訴えの提起と異なり、紛争処理センターへの調停申立てには消滅時効の完成を猶予させる効果はありません。

紛争処理センターへの申立ての時点で既に消滅時効が完成しており、相手方保険会社が時効の援用を主張している場合は、紛争処理を受けてもらうことができません。消滅時効が近くなってきている場合には、紛争処理センターへの申立てだけではなく、消滅時効の完成を猶予させるための内容証明郵便など紛争処理センターへの申立てとは別の方法をとる必要がありますのでご注意ください。

・相手方保険会社からの提示に対する反応の締め切り

これも損害賠償請求権の消滅時効のルールの他に独自のルールがあるわけではありません。

ただ、相手方保険会社からの提示を放置することで消滅時効が完成するリスクは大きくなりますし、放置されたことで相手方保険会社が賠償額を増額して提示されることはあり得ませんので、相手方保険会社から賠償額の提示があったときは事故に強い弁護士にその内容について相談をされて適切な提示となっているか、後遺障害認定手続きの有無や等級の認定の妥当性なども含め、適切な賠償額の提示となっているか確認されることをお勧めいたします。

・休業損害等の立証資料としての源泉徴収、確定申告の収集可能期間

休業損害等の立証にあたっては、基礎収入を示す資料として給与所得者であれば源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書写しを用意する必要があります。

確定申告書写しについては、確定申告後ご自身で保管をしており、比較的準備が容易かと思われます。

他方で、源泉徴収票については、年末調整後交付を受けたものを保管をしていれば、そのまま提出をする方法で差支えございませんが、紛失している場合には勤務先に再発行を依頼することとなります。

再発行を求める期限は法律上存在しませんが、事故受傷に起因し退職をした場合等事故当時の勤務先との関係が希薄になってしまった場合、事務手続きの負担を避ける目的で再発行を拒否されたり、時間がかかってしまうことが少なからず見受けられるため、事故後早期に準備をしておくことをお勧めします。

・人身事故への切り替え期限

法律上の期間制限はありません。

診断書とともに管轄の警察署へ届け出る必要があります。人身事故にすることで自賠法の適用を受けることができ、その結果として訴訟上で立証責任を加害者に転換する等の効果がありますが、事故と怪我との因果関係は事故発生日から時間が経過するだけ立証が難しくなってきますし、診断書の診断日が事故日と間が空くことで事故による受傷であることをより主張しにくくなりますので、なるべく早めに切り替えることをお勧めします。

なお、事実上の期間となりますが、事故後1か月ほど経過してしまうと事故現場の状況変化等の関係から実況見分を行うことが困難となる等の理由から、人身事故への切替えは難しいという案内を受けることがあるため、人身事故への切替えを希望される場合には、早期に手続きをとることをお勧めします。

・治療費に利用する各種社会保険の選定期限

交通事故に遭われた際、加害者保険会社が治療関係費等の支払いを行うと申し出ている場合にも、一定の場合には被害者加入の健康保険や労災保険を使用したほうが有利になる場合がありますが、場合によっては切替えが不能となることが考えられます。

交通事故治療の場合、医療機関は、治療を行った月の治療費を月末に計算し、翌月にまとめて保険会社へ請求を行い、精算を行うというサイクルを取っていることが多いです。

医療機関が、すでに保険会社へ自由診療にて請求を行い精算が完了してしまった後に各種社会保険利用に切り替えることとすると、医療機関は再度治療関係費を各種社会保険に適合した金額にて再計算をしなければならず、かつ、すでに保険会社から受け取った治療関係費を返還しなければならない等余計な業務負担が生じることとなるため、月をまたぐ支払い方法の切替えには応じないといった対応をとっている医療機関も存在します。

また、労災保険を使用する場合には、勤務先に作成を依頼しなければならない書類等の準備にも時間を要することとなります。

このことから、交通事故治療において、自由診療で行うのか、各種社会保険を使うのかは事故後なるべく早い段階で決定すべき事項となります。

・保険会社から届く同意書の提出時期

この保険会社から届く同意書は、医療期間への直接支払いのため、医療照会を目的とするためのものです。

医療機関での治療内容の確認、事故と治療の因果関係などを調査・確認するために必要とされるもので、同意書を返送することで相手方保険会社が被害者の通院する医療機関への支払いを一括して対応することになります。

返送しない場合、相手方保険会社は被害者の個人情報を取り扱うことができないため、被害者に代わって医療機関への支払いを相手方保険会社は行うことができず、交通事故の賠償手続きが遅延するおそれが生じます。相手方保険会社から治療の打ち切りや事故との因果関係を否定されたなどの場合には被害者側の弁護士がその相手方保険会社の行った対応の是非について検討し適切に反論を行う対応ができますので、同意書は遅滞なく返送いただき、治療に専念されることをお勧めいたします。

無料相談のご予約はこちらからお願いいたします。LINEでの無料相談ご予約はLINEアイコンからお願いいたします。